Henri-Daniel Plattel, 1802

Estampe – Musée Carnavalet

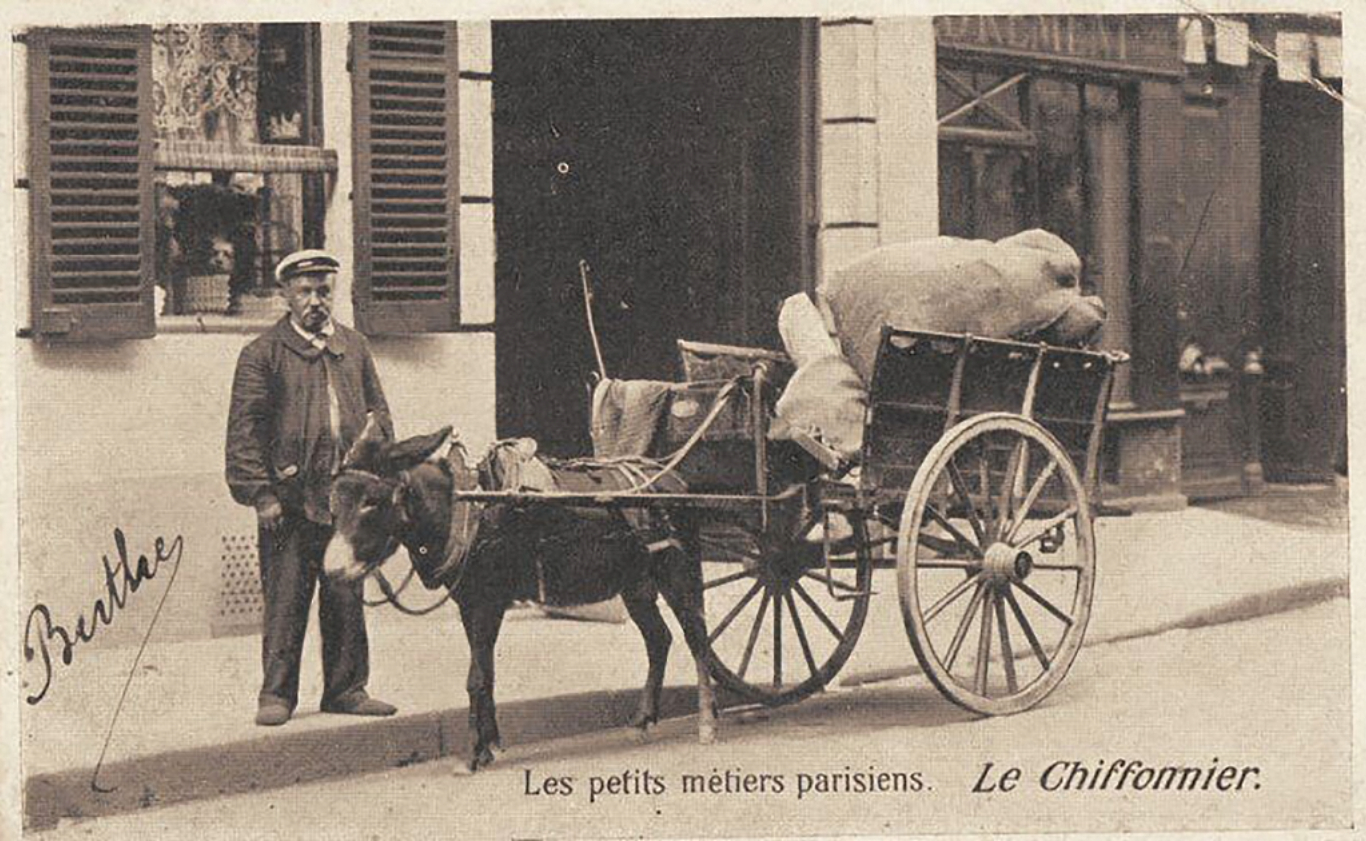

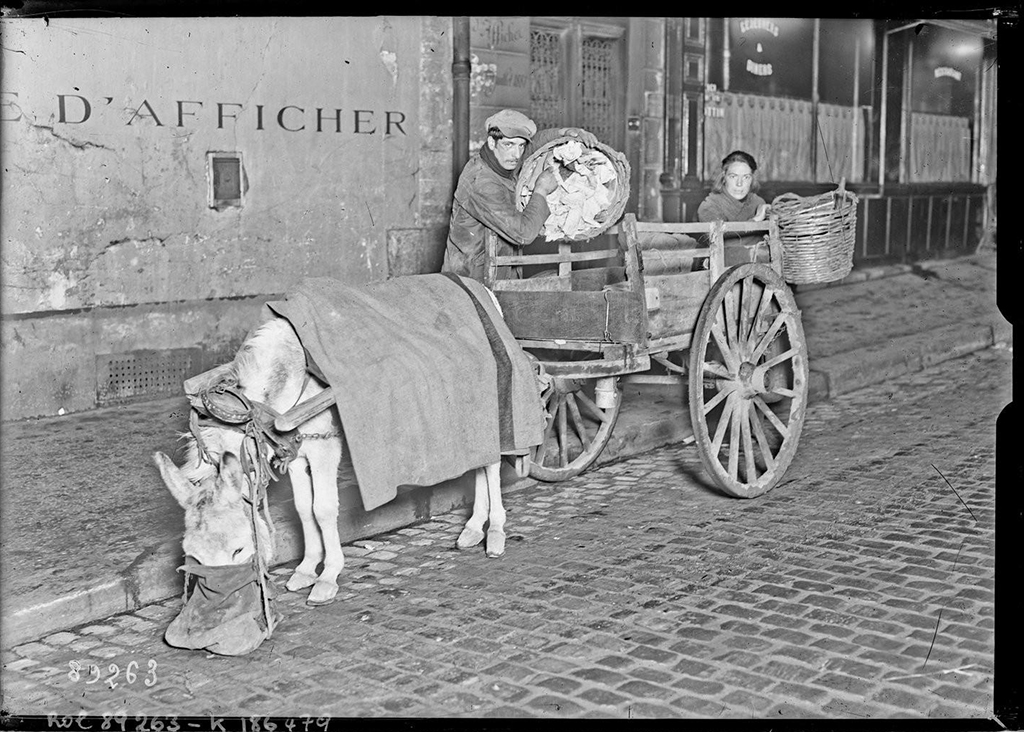

Appelé « chiffonnier » en France, « rag-and-bones man1 » en Angleterre ou « Lumpensammler2 » en Allemagne, le collecteur de chiffons était un acteur majeur dans les villes en plein développement industriel du XIXème siècle. Tirant leur nom du chiffon essentiel à la fabrication du papier, les chiffonniers arpentaient les rues des nouveaux centres urbains pour valoriser toutes sortes de matériaux.

1. Chiffonnier: le métier des villes encombrées

Alors que les villes attiraient de plus en plus de travailleurs en quête de meilleures conditions de vie, la croissance urbaine occasionnait une multiplication du volume de déchets. Mauvaises odeurs, insalubrité, problèmes sanitaires, les villes peinaient à maintenir la propreté dans leurs rues jonchées de détritus. Un métier s’imposait alors: le chiffonnier.

Ce travailleur, souvent issu des classes les plus défavorisées, sillonnait les rues, les marchés et les décharges dans le but de collecter toutes sortes de déchets. Entre nécessité économique et bienfaiteur-recycleur, le chiffonnier savait que le textile, le verre ou la ferraille étaient des matériaux précieux qui répondaient à des besoins bien réels de l’économie des villes. Organisés en petits réseaux ou en famille, les chiffonniers d’Europe fournissaient les industries en ressource dont la demande était continue.

À Paris, on voyait même apparaître des corporations qui organisaient les circuits de collectes et déléguaient des intermédiaires pour négocier avec les entreprises.

Mais le métier de chiffonnier existait partout dans le monde. En Inde ou en Chine, les chiffonniers étaient souvent des communautés entières qui se dédiaient à la collecte et au tri des déchets. Aux État-Unis, les immigrants pauvres qui cherchaient un moyen de subsistance se tournaient vers cette activité individuelle et non réglementée pour avoir un premier moyen de gagner de l’argent.

2. Le chiffonnier textile

Au XIXème siècle, le textile était une matière précieuse et valorisée. Fabriqués à partir de fibres naturelles comme le coton ou le lin, les vêtements et autres pièces textiles étaient traditionnellement réparés, rapiécés et portés jusqu’à l’usure.

Avant d’être considérés comme des déchets, les vêtements connaissaient de nombreuses vies. Transmis à la génération suivante, décousus pour en faire autre chose ou réemployés en torchon, les tissus étaient considérés comme des possessions de valeur non négligeables. C’est seulement lorsqu’ils étaient vraiment trop abimés ou inutilisables à la maison, que le chiffonnier entrait en jeu.

Avec la croissance de la population urbaine, la production textile ne cessait d’augmenter. Plus il y avait de travailleurs, plus il y avait de besoins vestimentaires ou d’autres pièces textiles. Inévitablement les quantités de chutes provenant de l’industrie s’accentuaient, tout comme celles des vêtements usagés. Les chiffonniers avaient alors une véritable mine d’or au bout de leurs crochets.

Ramassage des peaux de lapin du repas dominical, collecte des chiffons et des os pour faire des boutons, rien ne se perdait.

Les hommes parcouraient les rues, souvent la nuit, pour récupérer les matières; les femmes et les enfants, quant à eux, triaient ensuite les tissus récoltés.

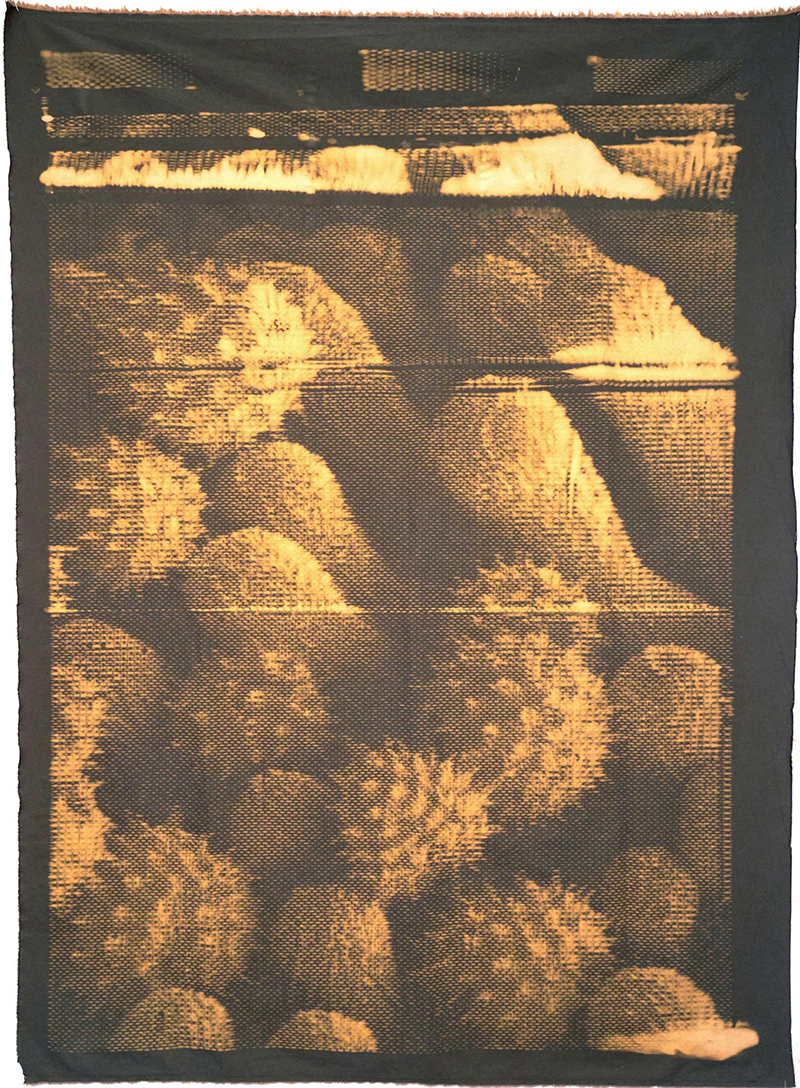

Les matières étaient alors nettoyées puis séparées en fonction de leur composition, de leur couleur mais aussi de leur qualité pour répondre aux besoins spécifiques de l’acheteur.

Rembourrages de matelas, fourrures, pansements médicaux, les déchets textiles reprenaient vie sous des formes très diverses.

Agence Rol – Gallica / Bibliothèque nationale de France

Photographe Eugène Atget

Photographe George P. Lewis

Une femme travaillant avec la machine à dissoudre les chiffons dans une usine de papier en Écosse, en octobre 1918.

3. Approvisionner l’industrie du papier

L’un des rôles majeurs des chiffonniers était de fournir la matière première aux moulins à papier.

À cette époque, en effet, la pâte à papier qui servait à fabriquer des livres ou des journaux, était réalisée à partir de fibres textiles (chiffons de lin ou de chanvre).

Avec le développement de la presse et l’invention de la machine à fabriquer le papier en continu, les besoins de l’industrie papetière augmentaient prodigieusement. À bas coût, les chiffonniers fournissaient en matière première, cette industrie toujours plus gourmande et participaient à stabiliser les coûts de production du papier.

Décrié parce qu’il entassait les déchets souvent chez lui et qu’il sentait mauvais, le chiffonnier n’en n’était pas moins une figure centrale du paysage urbain qui fascinait de nombreux artistes comme Baudelaire ou Manet.

À Paris, en 1828, le préfet de police Louis-Marie de Belleyme rédige même une ordonnance pour faire du chiffonnage une profession à autorisation. Les milliers personnes qui exerçaient cette activité étaient donc désormais tenus de porter une médaille officielle pour les identifier.

4. Déclin et disparition du métier

À la fin du XIXème siècle, les activités de chiffonnage commençaient à décliner. L’industrialisation massive et l’évolution des techniques de production changeaient les méthodes de fabrication mais aussi les habitudes de consommation. Le papier désormais fabriqué à partir de cellulose de bois, n’avait plus besoin de chiffons. Et la mécanisation de la production textile rendait les tissus moins chers et donc plus accessibles.

Les villes organisaient la collecte des déchets.

En France, par exemple, le préfet Poubelle imposait les boites à ordures et interdisait la possibilité de jeter les ordures dans la rue.

Le chiffonnier qui entassait souvent ses collectes d’ordures, se voyait alors stigmatisé et parfois même accusé de causer des épidémies.

L’activité se marginalisait petit à petit. Et l’avènement de nouvelles matières comme le plastique et les fibres synthétiques qui envahissaient les foyers rendaient l’activité obsolète car ses matières étaient peu valorisables.

5. Le recyclage textile aujourd’hui

Près de deux siècles plus tard, peut-on encore faire des parallèles avec les activités du chiffonnier du XIXème siècle ?

Alors que les pays du Nord et d’Europe délèguent désormais une grande partie de la gestion de leurs déchets aux pays en développement, l’activité de recyclage semble bien souvent hors de contrôle et inefficace. Surtout lorsque l’on parle de textile. D’après un rapport publié en 2017 par la Fondation Ellen MacArthur, seul 1% des vêtements produits sont recyclés en nouveaux vêtements.

Aujourd’hui, c’est dans les décharges d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique latine que l’on trouve des travailleurs accomplissant des tâches similaires à celles des chiffonniers. En Inde, on les appelle les kabadiwalas. En Afrique, c’est une véritable économie qui s’est bâtie sur la récupération et la revente des tonnes de vêtements venus d’ailleurs. Chaque jour, des milliers de récupérateurs, souvent mineurs, se perdent dans des montagnes de déchets textiles qui ne semblent jamais s’amoindrir.

Hier comme aujourd’hui, les chiffonniers ou collecteurs de déchets témoignent de l’ingéniosité et de la résilience des travailleurs urbains. Vivants dans des conditions difficiles et souvent stigmatisés, leurs activités ont constitué et constituent encore des alternatives utiles à la gestion des déchets.

Mais alors qu’au XIXème siècle, le déchet était une matière recherchée et valorisée, notre regard sur celui-ci a aujourd’hui bien changé. Peut-être qu’en nous intéressant aux pratiques de nos anciens, nous reviendrons à la raison et à cette même ingéniosité …

Notes:

1. Rag and bones men: littéralement « hommes aux chiffons et aux os » qui récupéraient non les tissus usagés, mais aussi des os d’animaux pour la production de colle et d’engrais.

2. Lumpensammler: littéralement « le cueilleur de chiffons »